第36回兵庫県透析合同研究会・第48回兵庫県透析従事者研究会 開催報告令和7年10月26日(日) 神戸国際会議場 -157名参加-

木々の葉が色づきはじめ初秋を感じさせる2025年10月26日(日)に、神戸国際会議場で第36回兵庫県透析合同研究会・第48回兵庫県透析従事者研究会が開催されました。

第36回兵庫県透析合同研究会

<特別講演>

東京女子医科大学の土谷健先生より「腎代替療法選択 ~新たな時代に~」についてご講演いただきました。腎炎などの若年疾患の減少や糖尿病治療薬の進歩などCKDの保存期間が延長し、腎硬化症が増加する中でCKD患者が高齢化している現状をご紹介いただきました。次にそういった状況下で腎代替療法が多様化し、血液透析に限らず、腹膜透析や腎移植の推進、また保存的腎臓療法(Conservative Kidney Management:CKM)に対する考え方についてご説明いただきました。そしてその先にある末期腎不全患者の緩和ケア体制の充実の必要性と患者への説明の重要性についてわかりやすくご解説いただき、臨床ですぐに取り組むべき課題をいただいたと感じました。

<企業セミナー>

(株)ジェイ・エム・エス/JMS帝人ホームメディカルケア(株)様のご共催のもと、川島病院の井上朋子先生には「高齢・フレイル患者における腹膜透析の臨床的意義と役割」についてご講演いただきました。前半は透析患者の高齢化とともにフレイルやサルコペニアの患者も増加し、認知症や介護負担の増加などの問題が顕在化している現状と、透析によるアミノ酸・蛋白質の喪失や慢性炎症などによりたんぱく質を摂取しても筋肉になりにくい状況や透析日は2食しか食べないなどの悪循環が原因であることをご説明いただきました。後半は血液透析と腹膜透析を比較し、腹膜透析のほうが生存率やQOLが高いことや在宅療養が可能であること循環動態の負担が小さいなどのメリットがある一方で、低栄養や介護施設で受け入れ困難となること、支援者が必要となることなどがあげられ、持続可能な腹膜透析を行うためにシンプルなPD処方の推奨をご解説いただきました。

<ランチョンセミナー>

ゼリヤ新薬工業株式会社様のご共催のもと、香川大学医学部付属病院の祖父江理先生より「パチロマーソルビテクスカルシウムが拓く高カリウム血症治療の新展開」というテーマで、ナトリウムを含まず、1日1回の服用でカリウムを吸着できる新薬についてわかりやすくご解説いただきました。患者さんに説明するときに大変役立つと感じました。

第48回兵庫県透析従事者研究会

一般演題は、前回を超える14演題の研究報告をしていただき、質疑応答では活発な意見交換が行われました。

一般演題Ⅰでは、内服コンプライアンスが十分でない患者の背景に着目し、信頼関係を築き内服管理ができるようになった症例や、妻逝去後に自身の抗がん剤中止を決断した患者との関わりについて、記憶障害のある患者の排便管理方法の検討、透析患者の歯周病に関する口腔状態と口腔健康管理行動に対する報告など、多彩な内容の発表がありました。丁寧な介入が良い結果を導いており、明日から実践できる内容でした。また災害時の連絡手段の検討やブランドアルトマン分析による2種のPVP測定法の一致性の検討やポリスルホン膜から溶出したポリビニルピロリドンの動態と実験モデルの妥当性に関する検討の発表があり、それぞれ活発な質疑応答が行われました。

一般演題Ⅱでは、血液回路セッティングミスを減らす検討や透析患者の身体組成に年齢と透析歴が及ぼす影響について発表があり、分析方法を変えることで結果が変わる可能性について指摘があり今後の検討が期待されました。また、高度肥満患者に体重管理を行った事例や腎臓リハビリテーションの導入、特定行為看護師によるVAトラブル予防の取り組みなど、各施設での新たな介入により良い結果が得られた紹介がありました。そして、2024年広島で起こった塩素ガス発生の事件を受けて、2施設から予防の取り組みが発表されました。1施設目は誤投入予防と事故発生時の被害を最小限にする手順書の作成を行い、薬剤メーカー、消防署職員の立会いのもと、模擬訓練を行い、手順書を修正した内容でした。もう1施設は透析装置洗浄・消毒用薬液の誤接続等を防ぐ対策について、フールプルーフ機構導入について発表されました。どちらも質問や意見が複数あり、会場の皆様の関心の高さが伺えました。

今回も皆様の発表を拝聴し、日々の努力と改善に対する挑戦の積み重ねが、透析医療を支えていると感じました。今後も皆様の関心の高い内容や日々の業務に役立つ企画をしていきたいと思っております。引き続き皆様のご協力・ご指導を賜りたく存じます。ぜひ次回の春季セミナーもご参加お待ちしております。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:米村 朋代

第49回兵庫県透析従事研究会総会・夏季セミナー 開催報告令和7年7月20日(日) 神戸大学医学部会館シスメックスホール -191名参加-

2025年7月20日(日)に神戸大学医学部会館シスメックスホールにて、第49回兵庫県透析従事研究会総会・夏季セミナーが開催されました。

第49回兵庫県透析従事研究会総会

参加者191名、委任状190名で総会は成立し、役員改選も含め全ての議案について承認を得られました。皆様のご協力に感謝いたします。今後とも役員一同、会員の皆様に役立つ講演やセミナー等を開催していく所存ですので、よろしくお願いいたします。

講演

三菱神戸病院 上杉 光葉 先生より「個別性を大切にしたシャント管理とセルフケア支援~持続可能なVA看護~」とキセラ川西腎クリニック 高次 克昌 先生より「エコー下穿刺の基本と適応~修正の判断~」についてご講演いただきました。

上杉先生のご講演では、特に個別性のある生活目標を設定することや医療従事者間での情報共有の大切さ再認識できました。また事例を通して具体的な介入方法をご紹介くださいました。全体を通して明日から現場で活用できる内容が多く、改めてシャント管理とセルフケア支援の重要性を感じました。

高次先生のご講演では、エコー下穿刺の適応や修正・撤退の判断について事例を通してお話しいただきました。エコー画面をどのように見て穿刺をするのかのコツを動画で具体的に見せていただき大変分かりやすい内容でした。エコーは、穿刺の部位を広げられるアイテムでもあり、患者と医療従事者の心理的安全性にも繋がるものだと実感しました。普段から穿刺に関わっている私達にとって改めて手技を考える良い機会になったと思います。

特別講演

企業共催セミナーとしてボストンサイエンティフィックジャパン様のご協力のもと医療法人社団 一陽会 服部病院 高井 亮 先生より「エコーガイド下PTA時代突入?~身近になったエコーがもたらすシャント治療の変化~」についてご講演いただきました。エコー下PTAのメリット・デメリットやエコー下PTAは迅速な対応に繋がるのだとわかりました。エコー下PTAを行う上で患者への説明と理解を得ることが最も重要であり、システム作りが大切だと実感することが出来ました。

主流になりつつあるエコー下穿刺について、活発な質疑応答による意見交換がなされており、現場に活かせるきっかけになったのではないかと思っております。次回も多くのご参加をお待ちしております。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:村上 友美

令和6年度兵庫県透析従事者研究会春季セミナー 開催報告令和7年4月6日(日) 神戸大学医学部神緑会館記念ホール -46名参加-

令和7年4月6日(日)に神戸大学医学部 神緑会館記念ホールにて兵庫県透析従事者研究会春季セミナーが開催されました。

講演はACP(アドバンス ケア プランニング)をテーマに「透析室で考えるACP(人生会議)」と題し、独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 慢性疾患看護専門看護師の田中順也先生にご講演いただきました。人生の最終段階における医療、ケアについて本人による意思決定を支援し共有する取り組みを、透析患者に対する視点でお話いただきました。「どう過ごし、どう生ききりたいか」透析室で患者から一番近い存在である看護師、臨床工学技士が耳を傾け一緒に考える時間が大切であることを学びました。また、田中先生ご自身の体験談をお話いただき、長く続く透析治療が絶えしのぐ治療にならないように、次の一歩を踏み出す力となれるように支援していくことの大切さをお話しいただきました。

講演後には、他施設との交流を深めることを目的とした試みでグループワークを行い、活発な意見交換が行われました。各施設でのACPの実施方法や必要性について考え、透析従事者にとってACPをどのように実践していくかを考える良い機会となったのではないでしょうか。

今回、初めてのグループワークでしたが他施設との貴重な交流の機会ともなり、大変有意義な時間となりました。また、グループワーク後のアンケートでは87.9%の方にご回答いただきました。今後も皆様と共に学び、成長していける企画を検討てしまいります。引き続きご協力いただければ幸いです。ご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

文責:松山 幸

第35回兵庫県透析合同研究会・第47回兵庫県透析従事者研究会 開催報告令和6年10月13日(日) 神戸国際会議場 -163名参加-

2024年10月13日(日)まだ日中は暑さが残る秋晴れの日に神戸国際会議場にて、第35回兵庫県透析合同研究会、第47回兵庫県透析従事者研究会が開催されました。

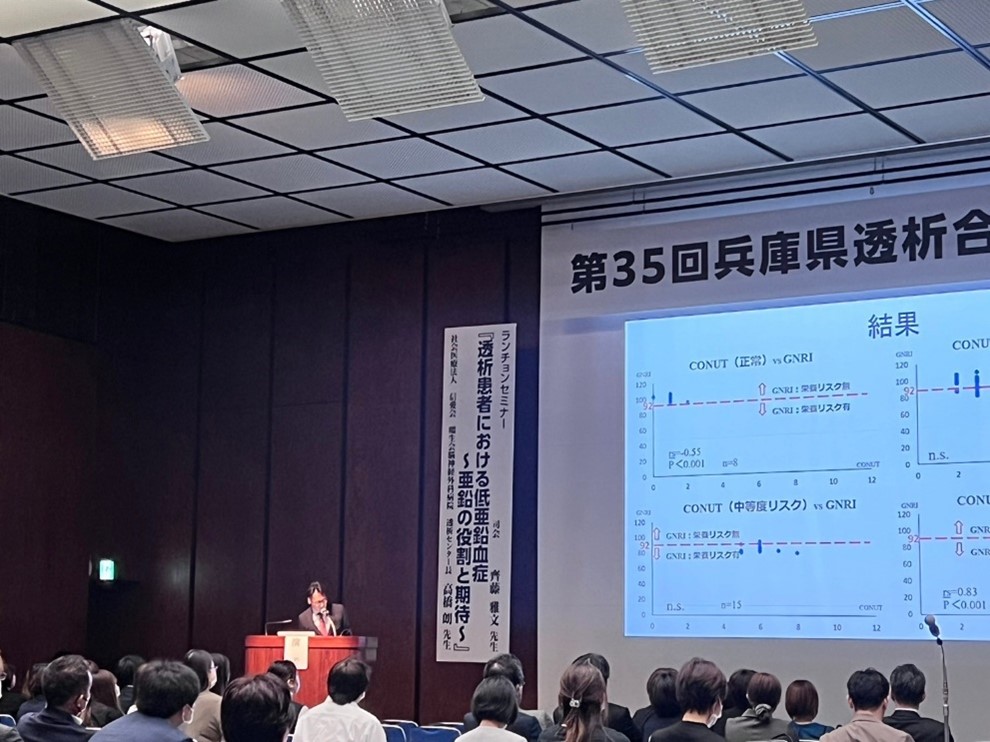

第35回兵庫県透析合同研究会、特別講演では大分大学医学部附属臨床医工学センター友雅司先生の「中分子量尿毒素について、α1microglobulinを中心に」と題し、中分子タンパク質結合尿毒素の捉え方、定義の変遷そして中分子量タンパクの除去を中心に研究を行ってこられた先生方、それを支える世界でもトップクラスの成膜技術を有する企業のある日本。複雑な構造、動きをするα1microglobulinについて解りやすくお教えいただきました。また様々な最新の研究成果をお示しいただきました。企業セミナーでは「超高齢化する血液透析患者のそう痒症とスキンフレイル~包括的治療アプローチとその課題~」をテーマに医療法人あかね会大町土谷クリニック高橋直子先生より透析患者さんのスキンケアについて講演していただきました。DOPPSやインターネットを介したアンケート調査結果をもとに外用薬、内服薬や日常のスキンケア、透析条件に至るまでチームで取り組むスキンケアを我々医療従事者が積極的に関与していく重要性について学ばせていただきました。ランチョンセミナーでは「透析患者における低亜鉛血症~亜鉛の役割と期待~」を畷生会脳神経外科病院高橋朗先生より、亜鉛と銅の関係性、亜鉛の役割など解りやすく講演していただきました。

第47回兵庫県透析従事研究会では、前回を超える一般演題12演題の研究報告をしていただき質疑応答では活発な意見交換がなされました。

昨今各地で起こる様々な災害に備えLINE公式アカウントを用い有事の際の連絡ツールの構築の発表から始まり、透析液の濃度管理方法の重要性を提言した研究、透析膜に含まれるアレルギー物質の研究、またその透析膜の洗浄量を変更することで合併症の要因の指標となる物質除去の改善がみられた研究など、より上質な透析療法の提供につながると感じました。透析療法に輸液ポンプが併用されることが多いですが、それを安全に運用する重要性からスタッフ教育の取り組みをされている施設もありました。また安全性だけではなく施設運用に係る経済性への取り組みとして患者さんの検査データに注視しつつ透析液流量を検討されるもありました。一方で、日常から拒否言動がある患者さんや穿刺困難から透析拒否をされる患者さんへの対応では、傾聴し寄り添いながら介入方法を日々模索している先生方の取り組みがACPそのものなのだと感じました。栄養評価CONUTの有用性の研究と足病変の評価でフットケアにおけるABIとSPPの検討では一つの指標ではなく複数の指標から評価を行うことの重要性を教えていただきました。またフットケアだけでなく口腔ケア口腔健康管理は認知症悪化予防や介護度を上げないことに繋がる新たな取り組みの一つだと感じました。こうした皆様の取り組みが、安心安楽な透析療法の提供を支え、患者さんのより良い生命予後へと繋がっていると思います。皆様の様々な努力・挑戦を目の当たりにすることができました。

当日は晴れやかな表情で会場を後にされる皆様を拝見し充実した一日を過ごされたのだと窺い知ることができました。今後も皆様の日常に生かせる有意義な企画を検討してまいりますので次回も多くの方のご参加をお待ちしております。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:古城 宗敏

第48回兵庫県透析従事者研究会総会・夏季セミナー 開催報告令和6年7月14日(日) 神戸大学医学部会館シスメックスホール -140名参加-

2024年7月14日(日)に神戸大学医学部会館シスメックスホールにて、第48回兵庫県透析従事者研究会総会・夏季セミナーが開催されました。

特別講演では、企業共催セミナーとして平和物産様のご協力をいただき医療法人徳洲会介護老人保健施設 シルバーホームいずみ 石田容子先生より「六訂版の要点と臨床現場での活用法~苦手なカテーテル管理から解放~」についてご講演いただきました。透析患者の長期カテーテル管理について、非常にわかりやすい内容で消毒や手技に対して再認識する機会になりました。また、質疑応答においては日常での様々な疑問に対して丁寧に解答いただき、学び多い講演でした。

第48回兵庫県透析従事研究会総会では総会員数431名に対し、当日参加122名、委任状219名となり総会は無事成立いたしました。皆様のご協力に感謝いたします。

夏季セミナーでは災害特別講演として、宮本クリニック 重松武史先生より「災害時における透析患者との情報共有」と、かいべ循環器・透析クリニック 森上辰哉先生より「災害情報伝達の仕組みの中で、災害時医療リエゾンはどう関わっていくか」についてそれぞれご講演いただきました。

「災害時における透析患者との情報共有」では、現在主に使用されている災害時伝達ツールの紹介とともに、今後こういったツールの活用に患者の子どもや孫世代の協力が必須であることから、LINEを使用した情報共有についてお話いただきました。利用率や認知度から患者だけでなくご家族からの協力も得られやすく、既読表示による安否確認にも活用できることから、非常に有用なツールであると思いました。

「災害情報伝達の仕組みの中で、災害時医療リエゾンはどう関わっていくか」では、阪神淡路大震災以降の災害医療体制の歩みや、現在進めている兵庫県下での医療圏域ごとの災害時医療リエゾンの取り組みと、今後の行政との仕組みづくりについてお話いただきました。災害時の確実な情報と共有は支援を受ける側、提供する側双方にとって重要な項目の一つであり、今後のリエゾンの活動によって兵庫県下の透析患者および透析施設・行政の円滑な連携が期待できると感じました。

今回の特別講演およびセミナーにおいても、質疑応答による活発な意見交換が行われました。また、県下で担当されているリエゾンの方々の紹介もあり顔の見える連携にも当会として寄与できたこと大変嬉しく思いました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:三宅 一弘

第34回兵庫県透析合同研究会・第46回兵庫県透析従事者研究会 開催報告令和5年10月22日(日) 神戸国際会議場 -144名参加-

2023年10月22日(日)に神戸国際会議場にて、第34回兵庫県透析合同研究会、第46回兵庫県透析従事研究会が開催されました。

第34回兵庫県透析合同研究会では、特別講演で埼玉医科大学中元秀友先生の「連携を重視した腎臓治療」として透析の歴史から始まり多職種連携と多岐にわたり講演していただきました。企業共催セミナーとして「今後の腎代替療法選択(PD・HD・腎移植~CKM)について」をテーマに東邦大学医療センター大森病院腎センター教授の酒井謙先生よりCKMを中心に講演していただきました。私自身CKMを経験する機会が無く、高齢化が進んでいる現在では、今後より多くの人がCKMを選択する可能性が考えられ、緩和ケアなどより多くの課題が生まれるのではないかと感じました。ランチョンセミナーでは「透析療法の新しい切り口~便通・腸内環境のマネジメント~」を原三信病院 腎臓内科 部長 満生浩司先生より、ご講演いただきました。透析患者は便秘になりやすく、腸内環境で問題になるのは善玉菌、中間菌、悪玉菌のバランスが大切なこと腸内pHの低下が重要なファクターになるなど解りやすく講演していただきました。

第46回兵庫県透析従事研究会では、一般演題8演題の発表があり日頃の研究報告をしていただき質疑応答では活発な意見交換がなされました。

新しい企画として透析従事者ディスカッションと題し「透析現場で感じる“もやもや”を倫理的に考える」をテーマに具体的に事例を掲げ日常の業務の中にある倫理的な問題に気づき、パネラーの先生方が対策や解決策についてディスカッションを行っていただきました。まず六甲アイランド甲南病院、米村朋代先生が倫理の説明を簡潔に話していただき、その後事例として透析室内でのオムツ交換対応時や穿刺者を希望する患者の訴えへの対応の中にある倫理的問題を踏まえ、パネラーの4名の先生方が経験に即して、事例への対応や思いを熱くディスカッションしていただき、司会の先生方が倫理面から考えられる最良の対応を助言しまとめて頂きました。透析室空間内では周囲に配慮し発言すること、患者自身の尊厳を大切にすること個人情報の取り扱いなど現代社会に即した対応の必要性を感じました。今回新しい取り組みであるにもかかわらず壇上に上がってくださった先生方により会場を巻き込み盛りあがったディスカッションになったと感じています、このディスカッションが日々、現場で感じていた”もやもや“の解決になったのではないかと思います。

今後も会場の皆様とともにディスカッションができるような企画を役員一同検討してまいりたいと思います。

当日は時間いっぱい有意義な意見交換が参加者の皆さんとともにできたことを嬉しく感じました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:松川 誠

第47回兵庫県透析従事研究会総会・夏季セミナー 開催報告令和5年7月9日(日) 神戸大学医学部会館シスメックスホール -105名参加-

2023年7月9日(日)に神戸大学医学部会館シスメックスホールにて、4年ぶりに対面で第47回兵庫県透析従事研究会総会・夏季セミナーが開催されました。

特別講演

特別講演では、企業共催セミナーとして扶桑薬品工業株式会社様のご協力により兵庫県立はりま姫路総合医療センター腎臓内科医長 山谷哲史 先生より「誰もが介入できる透析患者のカリウム管理~多方面からのアプローチ~」と、独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院腎臓内科部長 春名克祐 先生より「バスキュラアクセス感染にともなう重症感染症」についてご講演いただきました。

「誰もが介入できる透析患者のカリウム管理~多方面からのアプローチ~」では、高K血症と低K血症の原因と対策についてお話しいただきました。特に低K血症は高K血症と同等かそれ以上に生命予後に影響を与えるとの話は興味を持って拝聴いたしました。明日からでも現場で活用できる話が多く、改めてK管理の重要性を感じました。

「バスキュラアクセス感染にともなう重症感染症」ではAVF・AVG・カテーテル感染の症例をご紹介いただき、その中にはシャント感染から化膿性脊椎炎に至った貴重な症例もありました。穿刺時の感染対策については、普段から穿刺に関わっている私達にとって改めて手技を考える切っ掛けになる事と思います。

第47回兵庫県透析従事研究会総会

第47回兵庫県透析従事研究会総会では総会員数456名に対し、当日参加83名、委任状249名となり総会は無事成立いたしました。皆様のご協力に感謝いたします。

今後とも役員一同、会員の皆様に役立つ講演・パネルディスカッション等を開催していく所存です、よろしくお願いいたします。

パネルディスカッション

夏季セミナーでは「高齢者のQOLを考える」をテーマにしたパネルディスカッションを開催。

高砂市民病院の臨床工学技士・管理栄養士 塩井隆也 先生からはGNRI・簡易栄養状態評価表(MNA)を使用した透析患者の栄養管理、スタッフ全員参加でのフレイル対策をご紹介いただきました。

尼崎総合医療センターの透析看護認定看護師 石田真由 先生からは透析導入施設として「患者・家族にとって大切なこと」を中心に透析導入後の生活を考えた導入期指導をご紹介いただきました。

宮本クリニックの医療ソーシャルワーカー 梶原佐永子 先生からは透析施設内での医療ソーシャルワーカー(MSW)の役割と、MSWを介しての高齢透析患者への多職種連携でのアプローチについてご紹介いただきました。

しもかどクリニックの臨床工学技士 森本光士郎 先生からは血漿浸透圧コントロールが透析中の血圧に影響を与えるとして透析前半~後半にかけ段階的に血流量を上げていく方法についてご紹介いただきました。

伊丹ゆうあいの作業療法士 三木翔太 先生からは国際生活機能分類(ICF)を使って患者の問題点を把握、ただ単にリハビリをするのではなく「できるようになって何をしたいのか」という目標が大事であるとご紹介いただきました。

先生方にはそれぞれの職種・職場の環境から高齢者透析にいかに関わっているのか、どのような考え・体制で高齢者QOLの改善に努めているのかについて詳しくお話しいただき。パネルディスカッションにおいても活発な意見交換が行われました。

今後各施設でも活用できる貴重なパネルディスカッションになったと思います。

4年ぶりに総会も対面での開催となりました、セミナーやパネルディスカッションで活発に意見交換をする皆さんの真剣な表情を見ることができ大変嬉しく感じる1日となりました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:早栗 徹

[特別講演]

[パネルディスカッション]

第33回兵庫県透析合同研究会・第45回兵庫県透析従事者研究会 開催報告令和4年10月23日(日) 神戸国際会議場 -153名参加-

2022年10月23日(日)に神戸国際会議場にて、3年ぶりに対面で第33回兵庫県透析合同研究会、第45回兵庫県透析従事研究会が開催されました。

第33回兵庫県透析合同研究会では、企業共催セミナーとして「高齢透析患者を支える地域連携」をテーマに医療法人社団星晶会統括看護部長の小島昭彦先生、岡山済生会総合病院の平松信先生よりご講演いただきました。高齢患者がCAPD治療を選択するメリット、デメリット、訪問看護などの社会資源の活用や多職種連携、患者の希望に寄り添った医療支援の重要性についてお話いただきました。中でも平松先生の調査ではCAPD患者の方がHD患者よりも認知症の発症数が少ないという報告に関心を持ちました。その要因には心血管病変への影響の違いなど様々な理由が関連しているとのことでしたが、今後の高齢化による認知症患者数の増加を考えると、高齢患者がCAPDを選択することは、適応の制約はあるものの、より患者のQOLを向上する上で意義のある選択ではないかと感じました。

また特別講演では「シームレスな腎不全医療をめざして」をテーマに広島大学腎臓内科教授の正木崇生先生よりご講演いただきました。近年、腎硬化症による透析導入の割合が増加していることより、塩分過多による血圧上昇、腎症の進行だけでなく、その後の心血管系などの合併症への影響を考えると、保存期からの減塩が非常に重要であることをご説明いただき、日常生活支援をする看護師にとっては患者の食生活改善への支援の重要性や責任を改めて感じました。

第45回兵庫県透析従事研究会では、一般演題5演題の発表がありました。質疑応答では透析患者の栄養状態を検討したうえでの透析量の見直しや、穿刺針のゲージの違いによる血流量のとらえ方、ダイアライザに残るPVPに対する考え、透析患者の水素ガス吸入の有用性、新型コロナウイルス感染症対策などについて活発な意見交換がなされました。

「透析患者の足病変に対する取り組み」をテーマにしたパネルディスカッションでは新須磨透析クリニックの白濱久美先生、服部病院の藤本和仁先生、明石医療センターの小川宏美先生、宮本クリニックの重松武史先生よりご講演いただきました。事例をご紹介いただきながら、観察や処置などのフットケア、レオカーナや炭酸ミストを用いた治療報告、透析条件の検討、SPPの管理、足病変治療に必要な多職種連携についてなどそれぞれの施設での取り組みをご講演いただきました。下肢切断の予防のために、看護師、臨床工学技士の立場から専門的な視点で足病変発症予防や治療にできる限りの力を尽くされていることを実感し、また新しい取り組みを検討する題材をいただいたように感じました。ディスカッションではフットチェックを拒否される、リスク認識の乏しい患者など介入困難な患者への効果的な関わり方やスタッフのスキルアップのための取り組み、レオカーナの使用に関する細かな注意点などについて、40分にわたり活発な意見交換がなされ、日々、現場で感じている問題の解決の糸口となったのではないかと感じました。

3年ぶりの対面での開催で、有意義な意見交換ができた空間と時間を、参加者の皆さんとともに共有できたことを大変嬉しく感じる1日となりました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

文責:白石夕起子